2月19日,徐州仁慈醫院。

慵懶的午后,太陽透過玻璃,在地板上留下斑駁殘影。

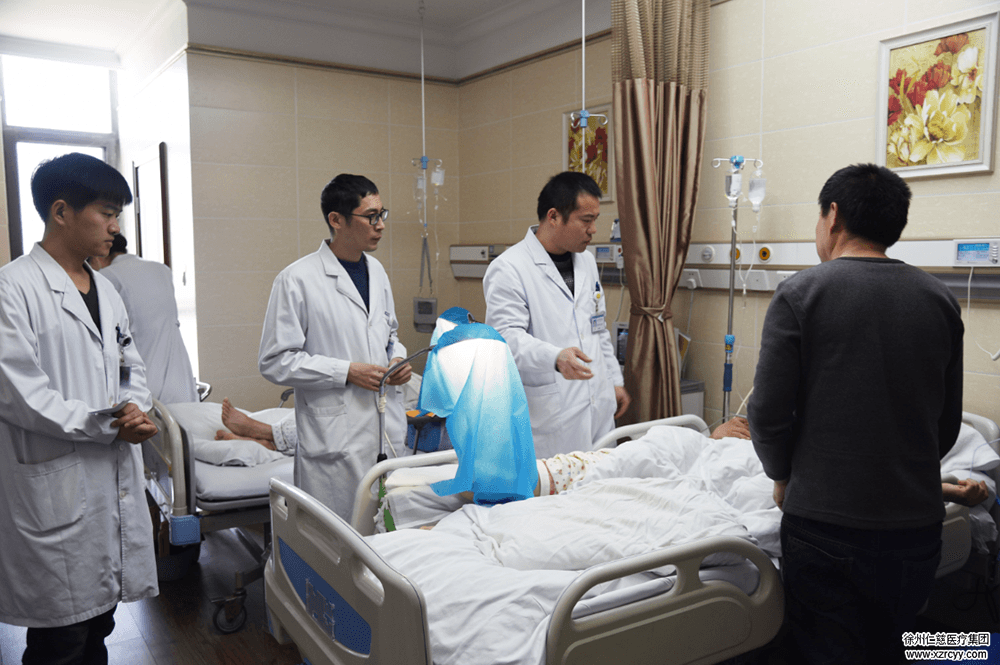

這是一個普通的周末。當很多人躺在被窩刷手機、壓著馬路瀟灑購物、一杯咖啡一本書享受生活的時候,有一群身穿白衣的人,在自己平凡的崗位上“戰斗著”,過著沒有“周末”的周末。

門 診

雜亂的腳步驟然響起,“咚”的一聲,門被重重打開。不大的手外科急診室,以醫生和抱著孩子的母親為中心,呈放射狀被團團圍住。

聲音四起,每個人都在焦急描述著孩子的病情。無奈下,醫生只能抬手示意暫停,專心聽取孩子母親的描述。

今年3歲的旭旭,正處于對世界好奇的年齡。“天氣比較好,我和他父親在干活,放著孩子在一邊玩。一時轉身沒看住的時候,他不知道怎么弄的,手就被電鋸鋸傷了”。聽著描述,坐診的徐州仁慈醫院手外四病區醫生輕輕拉過孩子受傷的小手查看病情“右手中環指開放性損傷,要處理一下”。

趁著家長帶孩子出去拍片檢查的空隙,急診醫生拿起電話,與四病區聯系“來了個急診,還有能上手術的醫生嗎?去手術室。”

人群匆忙的來,又匆忙的跟著病床,一路小跑著趕往手術室。

這樣的畫面,如同循環般,不斷重復。

手 術

對大多數人而言,手術室是一個帶著冰冷的陌生世界。

“家屬在外邊稍等”厚重的手術室大門,好似巨人的嘴巴,一張一合間,將孩子與家屬隔離在兩個“世界”。原本因疼痛抽噎不停的旭旭,情緒爆發。哭聲順著走廊,一路飄進手術室。

看著孩子推進來,換裝完畢等候在手術間內的唐醫生,走到床頭位置,從掛鉤處拿出檢查資料,認真查看起來。

“又是個小孩子!”唐醫生驚嘆。

意外總有很多相似之處。14:59、15:50、16:12、17:41,四個小時內,手外四病區的醫生們,連續收治四名因玩耍不慎,而被車門擠傷、美工刀劃傷、電鋸鋸傷的孩子。這群孩子,平均年齡不到2歲半。小小的人躺在病床上,讓人倍感心疼。

坐在無影燈下,唐醫生拿著孩子受傷的小手,仔細的清洗創傷部位。“傷的不是多重,縫幾針就好”。

此刻,每間手術室都有手術正在緊鑼密鼓地進行。

病 房

10樓,徐州仁慈醫院手外四病區,醫生辦公室, 分針靜靜的在表盤中旋轉。

“現病史:患者家屬交代,3個小時前患者在家玩耍時,左拇指不慎被車門擠傷,傷后即感劇痛,伴出血,于當地醫院包扎止血后急來徐州仁慈醫院,急診以‘左拇指開放性損傷’收住入院……”將兩個手被車門擠傷的孩子送入病房后,吳堯醫生,趁著空隙填寫病例。

咚咚,敲門聲暫止,辦公室大門被推開,護士的身影出現在門邊。

“鄭大偉主任在嗎?”目光掃過一圈,吳堯醫生說“上手術了。今天一下午11臺手術。辦公室基本上全體出動。”護士失望的關上門,轉身離開。

5分鐘后,開門聲再次響起。“醫生,麻煩你看看,俺孩子老喊疼。”視線離開電腦,轉頭看向來人,吳醫生放下手頭的工作,跟著患者家屬向病房走去。

假期和休息,對醫生而言,是個奢侈的存在。

編后語

通常,我們總是將視線放在那些寶貴而脆弱的生命上,而選擇性忽視了生命背后,那些帶著口罩步履匆忙的白色身影。

這群生命的維護者,用日復一日的時光給焦慮絕望的家庭重筑希望。

路正長,夜也正長。在這薄情的世界,他們很累,但還在堅持著……