全程導(dǎo)醫(yī)網(wǎng) 徐州就醫(yī)信息:家住徐州市邳州的呼某是一名66歲的女性患者,十余年來反復(fù)出現(xiàn)胸悶、心悸、頭痛癥狀,近一周來感胸悶加重,并伴有憋喘,遂至徐醫(yī)附院心內(nèi)科王誠主任門診就診。簡要詢問病史后得知,患者胸悶、心悸為陣發(fā)性,多于活動、勞累后加重,休息后稍緩解,每次持續(xù)時間不定。頭痛多在清晨出現(xiàn),無明顯誘因,每次持續(xù)約1-2小時,以左側(cè)顳枕部搏動性跳痛為主,休息或口服止痛藥可緩解,既往有房顫、腦梗、高血壓病史多年。經(jīng)與患者及家屬溝通后決定將其收治入院進一步系統(tǒng)診治。

入院經(jīng)對癥處理后患者胸悶憋喘癥狀明顯緩解。心內(nèi)科王志榮主任組織科內(nèi)討論,對患者進行全面綜合評價,指出該病例關(guān)鍵問題在于:患者CHA2DS2-VASC評分大于3分,再次發(fā)生卒中風(fēng)險很高,需長期抗凝治療,但患者自述多年來無論是服用傳統(tǒng)抗凝藥華法林還是新型口服抗凝藥如達比加群酯,都時常會出現(xiàn)消化道出血癥狀或者血尿癥狀,無法耐受常規(guī)抗凝治療;HAS-BLED評分大于3分,為高危出血患者。考慮到患者房顫病史長達十余年,心臟彩超示左心房增大,現(xiàn)為持續(xù)性房顫,單次射頻消融手術(shù)成功率低及術(shù)后復(fù)發(fā)率高,與患者及家屬溝通后,予以藥物控制室率治療,結(jié)合患者近幾年有多次腦梗發(fā)作,而服用抗凝藥出血風(fēng)險又很高,完善經(jīng)食道心臟彩超示左房及左心耳未見血栓形成,有行左心耳封堵適應(yīng)癥。心臟彩超示同時存在卵圓孔未閉,考慮偏頭痛很可能與此相關(guān),因右心系統(tǒng)栓子易經(jīng)卵圓孔進入左心系統(tǒng)導(dǎo)致反常栓塞的情況。要避免患者未來由于房顫而導(dǎo)致再次腦梗塞,同時又解決困擾患者多年的偏頭痛問題,經(jīng)由患者及家屬商議后最終決定對其進行高難度的左心耳封堵聯(lián)合卵圓孔未閉封堵術(shù)。

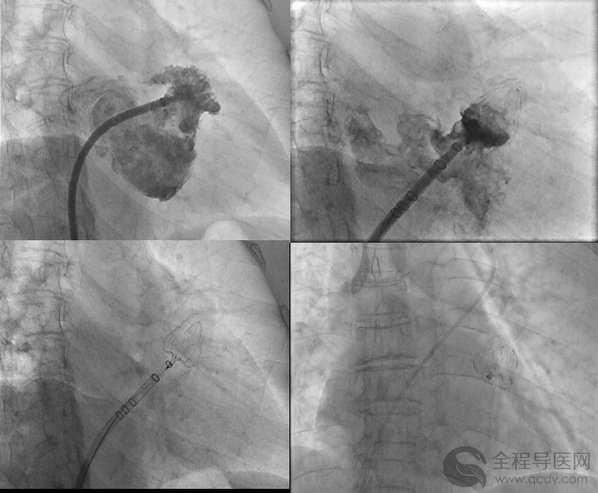

2018年12月10日,患者于手術(shù)室準備就緒后,經(jīng)由王誠副主任醫(yī)師及程守全主治醫(yī)師等組成的手術(shù)團隊首先對患者行左心耳封堵術(shù)。造影顯示該病例為“反雞翅型”左心耳,封堵操作難度極大。根據(jù)左心耳形態(tài)及開口直徑最終選擇30mm Watchman左心耳封堵器,經(jīng)低位房間隔穿刺點經(jīng)輸送長鞘將封堵器送至左心耳,回撤長鞘展開封堵器后,造影示左心耳封堵完全,未見明顯傘周漏。應(yīng)用食管超聲驗證,封堵器位置可,壓縮比約22%,牽拉試驗穩(wěn)定,釋放封堵器,再次行左心房內(nèi)造影示左心耳封堵器位置可,無明顯傘周漏,左心耳封堵器一次釋放成功。后交換導(dǎo)絲經(jīng)卵圓孔進入左上肺靜脈,選擇9F鞘管通過卵圓孔缺損,送入直徑10mm房缺封堵器封堵缺損一次成功,超聲顯示封堵器形態(tài)位置良好,無殘余分流,對二尖瓣無影響,牽拉試驗無移位,釋放封堵器一次成功。至此,左心耳封堵聯(lián)合卵圓孔未閉封堵術(shù)順利完成。手術(shù)全程共歷時兩小時,一次手術(shù)植入兩枚不同封堵器,同時解決患者兩個臨床難題。由于采用的是局麻下微創(chuàng)介入技術(shù),患者第二天即下床行走,術(shù)后復(fù)查顯示手術(shù)非常成功。

房顫是缺血性腦卒中和死亡的主要危險因素,與普通人群相比,房顫患者發(fā)生腦卒中的風(fēng)險增高5倍,20%的缺血性腦卒中與房顫相關(guān)。中國房顫患者數(shù)量龐大,目前約有1000萬房顫患者。房顫患者腦卒中風(fēng)險隨著年齡的增長而增加,而非瓣膜性房顫引起的腦卒中,其栓子90%以上來源自左心耳,所以左心耳是房顫血栓栓塞的主要來源。

經(jīng)皮左心耳封堵術(shù)作為一項新的預(yù)防血栓栓塞的技術(shù),國內(nèi)自2011年開始應(yīng)用于臨床,近年來一系列研究表明經(jīng)皮左心耳封堵術(shù)與傳統(tǒng)藥物治療相比,可明顯降低卒中的發(fā)生率,對于抗凝禁忌的患者尤為適用。

卵圓孔未閉指出生后卵圓孔瓣未能與繼發(fā)隔粘連、融合充分閉合卵圓孔,從而導(dǎo)致心房水平分流的一種常見先天性心臟病。卵圓孔一般在生后第1年閉合,若大于3歲的幼兒卵圓孔仍不閉合稱卵圓孔未閉,成年人中有20%~25%的卵圓孔不完全閉合。卵圓孔未閉是目前成人中最為常見的先天性心臟異常。

長期以來人們認為卵圓孔未閉一般不引起兩心房間的分流,對心臟的血流動力學(xué)并無影響。近年來的許多研究表明,卵圓孔未閉與不明原因的腦卒中以及偏頭痛之間存在著密切的聯(lián)系。國際上大規(guī)模臨床試驗結(jié)果顯示封堵卵圓孔后患者腦卒中及偏頭痛發(fā)生率明顯減低。本例患者偏頭痛癥狀在封堵術(shù)后完全消失。該手術(shù)目前技術(shù)成熟,成功率高,無嚴重并發(fā)癥,是安全有效的治療方法。

王誠主任總結(jié)道,通過本次病例事件,我們相信隨著臨床實踐經(jīng)驗不斷提高,左心耳聯(lián)合卵圓孔未閉封堵術(shù),一定會給更多房顫及偏頭痛患者帶來福音。

王誠,徐醫(yī)附院心血管內(nèi)科科副主任,副教授,畢業(yè)于北京協(xié)和醫(yī)科大學(xué),醫(yī)學(xué)博士,擅長冠心病介入治療及心臟瓣膜病介入治療,尤為擅長先天性心臟病的介入治療。自2011年至今,王誠主任手術(shù)團隊已成功施行先心病介入封堵術(shù)1300多例,2018年4月完成淮海經(jīng)濟區(qū)首例經(jīng)導(dǎo)管主動脈瓣置換術(shù)(TAVR),2017年7月以來,已成功為5例房顫患者實施了左心耳封堵術(shù)。全部5例術(shù)后臨床隨訪顯示患者病情穩(wěn)定,生活質(zhì)量明顯提高,未再發(fā)生腦卒中。復(fù)查超聲顯示封堵器位置固定,內(nèi)皮化良好,封堵完全。

徐州健康熱線:0516-85707122