全程導醫網 礦總頻道:(通訊員:李長鑫)解決男性獨有“社交尷尬癌”,看徐州這家醫院顯神通……

王大爺因體檢發現前列腺特異性抗原(PSA)異常升高,經多參數核磁共振檢查與經會陰精準穿刺活檢,最終被確診為前列腺惡性腫瘤。擺在面前的選擇是前列腺癌根治手術:這是清除病灶的首選方案。

然而,傳統開放手術或普通腹腔鏡手術雖有效,卻存在兩大痛點:狹小骨盆深處的視野差操作艱難,易導致出血過多及術后尿失禁,患者術后往往需經歷數月甚至更長時間的“尿不濕”生活。

“達·芬奇”四臂協同,狹小空間顯神通

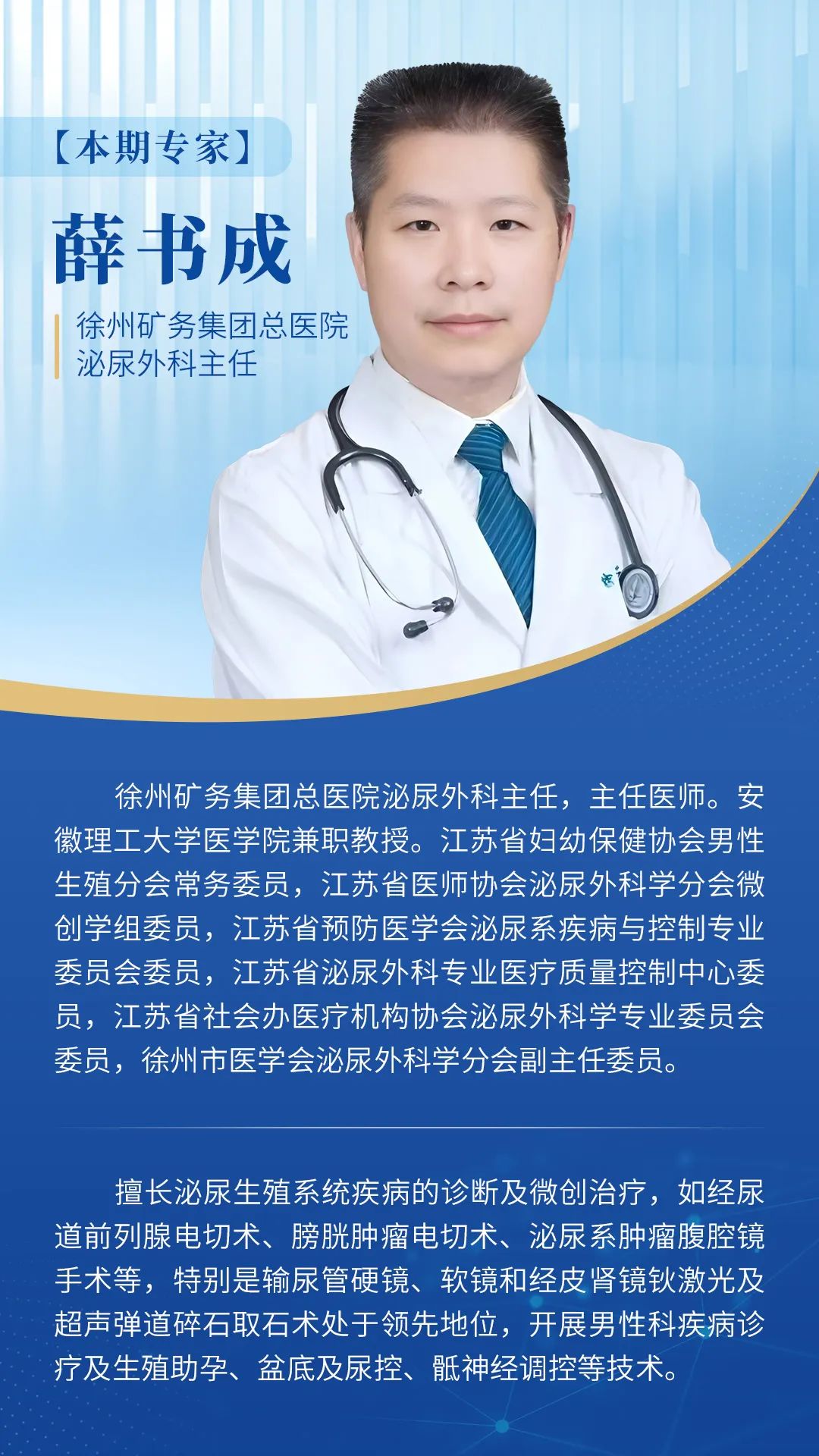

面對高齡患者與復雜骨盆結構,薛書成團隊選擇了第四代“達·芬奇”手術機器人系統輔助下的手術方案。“機器人不是替代醫生,而是賦予醫生超越人手極限的能力。”薛書成點明了其核心價值。

把手術交給機器人?患者家屬心里犯起嘀咕。薛書成耐心解釋:相較于普通腹腔鏡約6倍的放大視野,“達·芬奇”的攝像頭提供了高達10倍的光學放大,并輔以4倍電子放大,讓前列腺周圍纖細的血管與神經束如掌上觀紋般清晰。更關鍵的是其仿真手腕器械的7個自由度靈活轉動,在恥骨后僅一兩厘米的狹窄“盆地”內,機械臂能如人手般自如轉向,精準抵達傳統器械難以企及的刁鉆角落。

“連續幾小時手術,醫生的手會疲勞顫抖,機器人卻能始終保持穩定。”薛書成強調,這種穩定性在分離緊貼盆壁或重要神經的腫瘤時至關重要。配合先進的雙極電凝能量平臺,術中出血被控制在極低水平。術后的事實也證明,王大爺手術全程出血僅約50毫升,遠低于傳統手術動輒數百甚至上千毫升的出血量。機器人系統獨有的熒光顯影技術,猶如為腫瘤點亮“導航燈”,確保微小病灶與可疑淋巴結無處遁形,實現更徹底的腫瘤清掃。

創新“后入路”保功能,讓高齡患者煥新生活

鑒于患者和患者家屬對術后生活質量要求較高,在“達·芬奇”機器人強大性能的支撐下,薛書成團隊為王大爺實施了一項國內領先的創新術式:“后入路”前列腺癌根治術。

傳統手術路徑需切開膀胱前壁與恥骨后區域組織,易損傷控制排尿的關鍵神經血管網。而后入路則另辟蹊徑,從膀胱后方與直腸前壁之間不到2厘米的縫隙進入操作。“這相當于在‘一線天’里做精細雕刻,空間比傳統入路更狹小苛刻。”薛書成坦言,若非機器人輔助,單憑醫生手工幾乎無以施展。在機器人的輔助下,醫生成功保留了膀胱前方、恥骨后以及前列腺前壁區域的神經血管束。

這一關鍵結構的保留,顯著改善了愈后效果:術后拔除尿管,王大爺即刻恢復了自主控尿能力,避免了長達3至6個月的尿失禁期。

“高齡患者手術耐受性很弱,‘達·芬奇’機器人將手術時間從普通腹腔鏡的2.5~3小時縮短至約1小時,顯著降低了麻醉風險。”薛書成總結說,“前列腺癌根治術后主要的并發癥是尿失禁,被稱為‘不致命的社交癌’。而有了‘達·芬奇’手術機器人的介入,有效解決了這個問題,極大提升了患者術后尊嚴和生活質量。”

中老年男性“隱形殺手”,這些人要注意

前列腺癌是全球男性發病率第二位的惡性腫瘤。由于該病早期可無任何癥狀,被醫學界稱為中老年男性的“隱形殺手”。而到了晚期,前列腺癌可引起尿痛、血尿等,發生骨轉移后可引起骨痛、病理性骨折甚至截癱,給患者帶來極大的痛苦。

若能早期發現,前列腺癌經手術治療能獲得非常好的預后。但生活中很多患者即使出現異常也羞于檢查,再加上很多中老年男性患者誤認為排尿異常是正常衰老現象而延誤就診,錯過了最佳的治療時機。

薛書成提醒廣大男性,特別是老年群體,需警惕前列腺疾病的隱匿信號,“夜尿次數增多是重要警示。正常人夜間排尿應為0-1次,若持續超過2次,或伴有排尿費力、尿線變細等癥狀,應盡早就醫篩查。”他建議,有下尿路癥狀的中老年男性患者,以及45歲以上有高度患病危險(如前列腺癌家族史)和50歲以上的男性,最好每年都要接受一次仔細的前列腺癌篩查—血清前列腺特異性抗原(PSA)檢測,結合專業醫生的指檢與影像學檢查,實現前列腺疾病的“早篩、早診、早治”。

徐州導醫熱線:0516-85707122