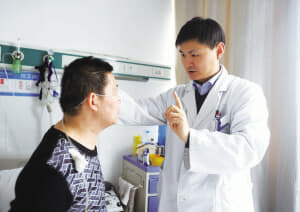

為肌無力患者診治

24小時視頻腦電監測

疑難病例討論

治療癲癇應規范化,12歲男童上課老跑神兒

12歲的小軍(化名)家住河南永城,在家人眼中,小軍一直是很乖巧的孩子,雖然說和絕大部分小男孩一樣,小軍也會調皮,但是,他自從上學后,學習習慣一直很好,沒怎么讓家長操心。在老師眼中,小軍也算是個好學生,學習成績一直不錯。

然而,前段時間,老師卻發現,原本上課認真的小軍總是開小差,“有時要喊他幾聲才能回過神來。”老師找到劉女士,劉女士也覺得兒子確實和原來不一樣了,在家也會動不動就“神游”。老師和家長都認為小軍是產生了厭學情緒,一番批評教育,警告他上課要注意聽講。

但是,劉女士的警告對小軍并沒有產生效果。小軍上課走神的情況不但沒有好轉,反而越來越厲害了。忽然有天正在上課,小軍四肢抽搐昏厥了過去。家長和老師這才覺得情況不對頭,趕緊送小軍來到徐醫附院神經內科。就在醫院門診時,小軍又連續不間斷嚴重抽搐了兩次,意識完全喪失。徐醫附院神經內科主任醫師樊紅彬教授在接診后,覺得小軍的癥狀很像癲癇。入院后,為了進一步確診,便讓小軍做了腦電圖、腦脊液、頭顱核磁共振檢查,結果證實,小軍果然患上了病毒性腦炎、繼發性癲癇。

“經過抗炎、抗病毒、抗癲癇治療,兩周后,小軍的病情好轉,癲癇發作停止。”樊教授告訴記者,小軍出院后,只要口服抗癲癇藥物一段時間,是可以治愈的,對其智力也不會有太大損傷,不會留下后遺癥。

原來是神經內科常見急癥惹的禍

“這怎么會是癲癇呢?我家小孩之前就只是發發呆而已。”劉女士對于醫生的診斷很不能接受。對此,樊教授解釋道:癲癇是指由腦部神經元的過度放電引起的一種急性、反復發作、陣發性的大腦功能紊亂,表現為意識、運動、植物神經和精神障礙,民間稱之為“羊羔瘋”。癲癇是神經系統常見疾病之一,患病率僅次于腦卒中。 癲癇發作是神經內科的常見急癥,可見于任何年齡,但以兒童和青少年的發病率最高。

樊紅彬教授擅長癲癇、腦血管病、帕金森氏病、脊髓病變、中樞神經系統感染性疾病等神經內科疾病的診斷與治療。據樊教授介紹,癲癇發作的常見類型有以下幾種:①大發作:以突然意識喪失和全身抽搐為特征,發作前大多無任何先兆癥狀。典型的發作開始即意識喪失、大叫一聲跌倒,接著四肢及軀干出現伸性強直或角弓反張,持續約10~20秒后轉成間歇的痙攣,約1~2 分鐘后突然停止。發作后意識和呼吸逐漸恢復;②小發作:以短暫意識障礙為特征,又稱失神性發作。多見于2~3歲以后的兒童。發作時意識突然喪失,靜止、不語;③局灶性發作:無明顯的意識障礙,主要表現為局部癥狀,如口角、眼瞼、指趾的陣攣性抽搐等。有時病人以局部感覺障礙為主,如局部感覺麻木、針刺及觸電感等;④精神運動性發作:以精神癥狀為主要特征。

可以治療 不要諱疾忌醫

癲癇是一種慢性疾病,可遷延數年、甚至數十年之久,因而對患者身體、精神、婚姻以及社會經濟地位等,造成嚴重的不良影響。樊教授告訴記者,當家庭中出現了兒童癲癇患者后,往往給這個家庭帶來相當大的煩惱。當得知孩子得了癲癇時,做父母的非常苦惱,顧慮很多。認為得了癲癇“很不光彩”,怕治不好,怕藥物副作用,怕將來有后遺癥,擔心現在不能上學,將來不能工作,還有遺傳性等等。一些父母難以接受這殘酷的現實,表現出強烈的反應,為什么這種病降臨到我的孩子頭上?情緒低落和難以適應的感覺接踵而來,有些父母因此而諱疾忌醫或者病急亂投醫,寄希望于一些所謂“偏方”。“其實這些煩惱都是不必要的,隨著科技的進步,大量新型抗癲癇藥物和癲癇治療手段不斷涌現,絕大多數癲癇病人可以得到很好的治療。”

及時診斷及早治療,貌似走神要警惕

“對癲癇患者要及時診斷,及早治療。治療越早,腦損傷越小,復發越少,預后越好。去除或減輕引起癲癇的原發病如顱內占位性疾病、代謝異常、感染等,對反復發作的病例也有重要意義。”樊教授表示,對于那種老是走神的孩子,家長一定要多加注意,如果覺得有異常,最好把孩子帶到醫院進行專業診斷。一般癲癇的孩子,有一部分長大后可以自愈,也有一部分需要藥物治療,如果反復發作不治療的話,對孩子的認知能力、社會交往等會產生影響。

另外,樊教授提醒,在日常生活中,癲癇病人要盡可能不到危險場所,不從事高空、水中及高溫作業,注意生活規律化,避免精神刺激,調節飲食等,最為重要的是遵守醫囑,按時定量服藥,減少和預防癲癇發作。

肌無力深入科研,讓陌生病不再成為致命病

莫名其妙的出現嗜睡、打嗝、呼吸及吞咽無力等情況,徐醫附院神經內科45病區張勇副主任醫師說,這些小毛病,有可能是身體出現大問題的征兆。張勇博士,現主要從事重癥肌無力、視神經脊髓炎譜系疾病的免疫發病機制及治療的臨床與基礎研究,擅長腦血管疾病、中樞神經系統脫髓鞘疾病、中樞神經系統感染性疾病,神經肌肉疾病的診斷與治療,對神經系統疑難復雜疾病的診治有較豐富的臨床經驗。

嗜睡誤被當作腦炎治療

20歲的小黃,最近不知怎么了,總是昏昏沉沉嗜睡,并伴有周期性發熱等癥狀。找不到病因的她曾到多家醫院就診,結果被當作腦炎治療,無奈治療的效果并不如人意。

“來到徐醫附院,我們接診,給患者進行了頭顱MRI,血清AQ4抗體檢測后,確診小黃為視神經脊髓炎譜系疾病。”張主任稱,經過靶向免疫治療,小黃目前病情已明顯好轉,顱內病灶明顯縮小。

視神經脊髓炎譜系疾病危害大

“視神經脊髓炎譜系疾病對許多普通人來說,是一個陌生的名字。然而,不認真接受治療的患者,很可能失明和癱瘓。”張主任告訴記者,神經系統自身免疫病主要包括:重癥肌無力,視神經脊髓炎(NMO)或視神經脊髓炎譜系疾病(NMOSD),多發性硬化,格林巴利綜合征等。

眼皮下垂、吞咽困難都有可能是“肌無力”

在采訪中,張主任給記者講述了一個病例:最近有一個50多歲的男性患者,突然發現雙側眼皮抬不起來了,早上起床后或休息以后還可以,但到下午就愈發嚴重,同時還伴有進食困難,表現為嚼東西無力,吞咽無力。由于患者有腦血管病史,所以剛開始別家醫院以為患者是腦血管病引起的癥狀。但來到徐醫附院檢查后,確診是一例非常典型的重癥肌無力。

在張主任近期治療的患者中,還有一位患者是忽然出現了吞咽困難情況。該患者以為咽喉出現問題,到耳鼻喉科就診。“其實,這位患者患的也是重癥肌無力。” 張主任解釋,重癥肌無力是神經肌肉接頭傳遞障礙為特征的自身免疫疾病,該病可發生在任何年齡,但以青年女性和老年男性居多。第一高峰為20歲,第二高峰約 50歲。該病典型癥狀就是肌肉易疲勞或無力,輕者表現為眼瞼下垂、復視、說話費力、吞咽困難和輕度肢體肌無力等。重者可出現呼吸困難等。重癥肌無力根據肌無力的部位分為眼肌型、延髓肌型和全身型。“累及眼肌,出現上瞼下垂,復視,常誤診為眼科疾病;累及呼吸肌,可以出現呼吸困難,危及生命。”

靶向免疫治療療效好

據張主任介紹,大部分重癥肌無力血清乙酰膽堿受體抗體陽性,但近年發現部分血清陰性的患者MuSK抗體陽性,此類型受累肌肉主要為延髓肌,以及頸肩部肌肉,出現呼吸危象幾率較高,激素治療效果差,對于此類難治性患者。“徐醫附院神經內科開展了針對T或者B細胞的靶向免疫治療取得了一定療效。”

采訪中,記者了解到,徐醫附院神經內科對重癥肌無力危象的救治也有豐富的經驗,救治成功率達100%。此外,張主任帶領的課題小組,致力于重癥肌無力發病機制研究,已經獲得國家自然科學基金,省衛生廳基金資助,從T細胞亞群,microRNA等國際研究熱點入手,進行了一系列研究,并有了一些新的發現,有望為該疾病提供新的治療思路。

新聞鏈接:

近幾年來,徐醫附院在癲癇的診斷和治療方面取得了長足的進步,擁有力量強大的專業團隊,其中教授4人,擁有博士學位6人,赴美國和意大利學習、研修2人。徐醫附院不但裝備了常規腦電圖、動態腦電圖、視頻腦電圖,更擁有先進的 3.0 T磁共振、PET-CT/MRI,極大地提高了癲癇分型和定位診斷的準確性。徐醫附院依靠強大的科技實力和先進的裝備條件,為徐淮地區的癲癇患者提供了優質高效的服務,為解除癲癇患者的病痛帶來了極大便利。

徐州導醫熱線:0516-85707122